- mai 22, 2025

- Aucun Commentaire

- 256

Chambre d’agriculture du Lot | Réussir sa fenaison : les bons gestes à adopter

La croissance de l’herbe étant très irrégulière au fil des saisons, la fauche permet de constituer des stocks pour nourrir les ruminants toute l’année. Toutefois, ce fourrage conservé est plus coûteux que l’herbe pâturée et offre généralement une moindre valeur nutritive. Il est donc essentiel d’adopter de bonnes pratiques pour en tirer le meilleur.

Préparation de la parcelle : La base d’un fourrage de qualité

Avant même de commencer la fenaison, il est essentiel de bien préparer vos parcelles. Une prairie bien gérée donnera un fourrage plus riche et plus nutritif. Une bonne fertilisation est primordiale pour garantir une croissance optimale des plantes fourragères. L’apport d’azote doit être adapté à la croissance de la prairie (environ 30 à 40 unités d’azote pour un foin). Le phosphore et le potassium doivent également être présents en quantité suffisante pour assurer la bonne santé du sol et des plantes. Un fumier apporté à l’automne ou à l’hiver doit couvrir l’essentiel des besoins. Avant la fenaison, il peut être intéressant d’effectuer une analyse de sol pour vérifier les besoins en minéraux et ajustez vos apports en fonction. L’analyse du pH du sol est également un bon indicateur avec un idéal situé entre 6.5 et 6.8. Sur un sol trop acide, pH inférieur à 6.5, il convient de réaliser un chaulage pour maintenir une bonne fertilité du sol. La présence de certaines adventices, dites bioindicatrices, est un marqueur de carence, excès ou tassement des prairies. Ces dernières, présentent en trop grand nombre, peuvent réduire la qualité du fourrage en perturbant la digestibilité et la quantité de la récolte. Il est conseillé de procéder des actions correctives pouvant aller jusqu’à la réimplantation de la prairie. Autre élément important, la diversité des espèces fourragères dans vos prairies (graminées, légumineuses) qui assure un fourrage plus équilibré en termes de protéines et de fibres. De même, cela rend les prairies plus résiliente et plus productive sur l’année. Optez pour un mélange de graminées et de légumineuses adaptées à votre sol et à vos conditions climatiques. Le site de l’Herbe-Book (https://herbe-book.org) propose des outils permettant de définir les espèces à utiliser selon l’utilisation de la prairie (pâturage, fauche précoce, …) et selon les conditions du milieu.

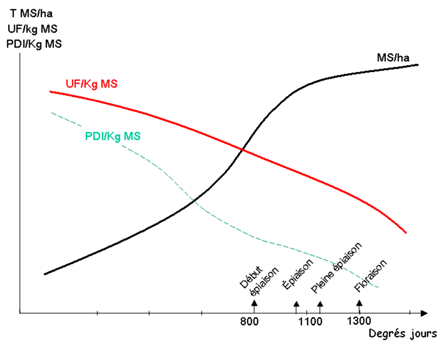

Le bon stade au bon moment : Ne pas faucher trop tôt ni trop tard

Le choix du moment de la récolte est crucial pour garantir la meilleure qualité possible tout en maintenant de bons rendements. La valeur alimentaire de l’herbe fauchée dépend avant tout du stade de développement des plantes. Plus elles avancent en âge, plus les valeurs en UF et en protéines digestibles chutent, même si le rendement augmente. Ainsi, le stade idéal pour faucher les prairies est lorsque les graminées sont en tout début d’épiaison et au stade « boutons floraux » pour les légumineuses (luzerne, sainfoin, trèfles). À ce stade, les plantes sont encore riches en nutriments (protéines, minéraux), mais pas encore trop lignifiées. (cf. Schéma) Il est opportun de suivre la méthode des « sommes de températures » pour déterminer le bon moment de récolte en fonction des conditions climatiques. Ce système aide à ajuster la date de fauche en fonction du développement des plantes. Les sommes de température sont communiquées dans le « Bulletin Herbe & Fourrages » de la Chambre d’agriculture afin d’anticiper et planifier les chantiers de fenaison mais également pour suivre l’évolution du stade physiologique des végétaux. Consulter ce bulletin régulièrement permet de suivre les prévisions et les stades de pousse.

Le fauchage : Une étape clé pour conserver la qualité

Le fauchage doit être effectué dans des conditions optimales pour garantir une coupe nette et une perte minimale de matière nutritive. La hauteur de coupe joue un rôle essentiel dans la repousse, la pérennité de la prairie, mais aussi la qualité du fourrage. Une fauche à 8 cm minimum est recommandée dans le but de préserver les réserves des plantes et, ainsi faciliter une bonne reprise rapide de la prairie et son potentiel de production. Cette hauteur de fauche favorise la circulation de l’air sous l’andain ce qui améliore la rapidité de séchage. De même, la qualité des fourrages augmente avec une diminution des impuretés récoltées, ce qui favorise la conservation, et une diminution de l’installation des adventices (rumex, chiendent…) avec une concurrence plus forte. L’impact d’une hauteur de fauche à 8 cm se fait également ressentir sur l’usure du matériel de fauche et, en été, cette hauteur limite aussi l’échauffement du sol (-10 à 15°C par rapport à une prairie « raclée »), ce qui préserve l’activité racinaire et favorise la reprise à l’automne. Une fois coupée, l’herbe continue à respirer, ce qui consomme les sucres. Pour les conserver, mieux vaut faucher après la rosée, en fin de matinée, afin que la photosynthèse ait enrichi la plante en sucres, et que le séchage débute dès la coupe.

Le fanage et l’andainage : Gérer efficacement le séchage

Une fois l’herbe coupée, elle doit être fanée pour accélérer le séchage. Un séchage rapide et homogène est essentiel pour éviter la fermentation et la perte de qualité. Le fanage doit être effectué dans les 2 à 3 heures suivant la coupe, lorsque l’herbe est encore relativement humide, pour éviter les pertes de sucre et de protéines. Les feuilles concentrent la valeur alimentaire, surtout dans les légumineuses. Chaque étape (fanage, andainage, pressage) peut entraîner des pertes importantes. Pour les limiter, il est préférable d’intervenir le matin avant la disparition de la rosée, de travailler à vitesse lente (régime des toupies) avec des outils doux (andaineurs à tapis, peignes…) et de réduire les manipulations au strict nécessaire. L’estimation suivante est faite sur le taux de perte potentiel de feuilles lors des manipulations du fourrage au sol : jusqu’à 30 % de pertes au fanage, 10 % à l’andainage et 10 % au pressage !

Récolte et conservation du fourrage : Prévenir les pertes

Le pressage est idéal en fin de matinée juste après la disparition de la rosée. Les gros andains limitent le temps de rotation dans la chambre de la presse ce qui minimise le taux de perte des feuilles.

Un fourrage bien conservé, c’est avant tout un fourrage bien sec ! Il est donc important de s’approcher des taux de matière sèche (MS) suivant selon le type de fourrage visé : Ensilage = 35 % de MS, Enrubannage = 45 % de MS minimum et Foin = 85 % de MS minimum.

Produire un bon fourrage, c’est une chose. Le conserver correctement, c’en est une autre tout aussi importante. Que ce soit en foin, enrubannage ou ensilage, chaque mode de conservation a ses exigences. De fait, le stockage du fourrage jour un rôle important pour qu’il conserve sa qualité pendant tout l’hiver. Le foin doit être entreposé dans un endroit sec et aéré, à l’abri des intempéries. Le stockage sur des palettes permet d’éviter la dégradation du foin par l’humidité. Pour de l’enrubannage, il est fortement recommandé d’enrubanner dans les 4 heures qui suivent le pressage. Il faut s’assurer que les balles soient bien compactées et que le film utilisé soit de bonne qualité pour éviter les contacts avec l’air et l’humidité extérieure. Pour l’ensilage, le tassage du silo est une étape clé car un mauvais tassage ou une mauvaise étanchéité expose au développement de moisissures, pertes en valeur, voire à des fermentations indésirables. Ceci pouvant conduire à des impacts négatifs sur la santé du troupeau. Il est donc important de le tasser soigneusement, couche par couche, pour chasser le maximum d’oxygène du silo et de le couvrir rapidement avec un film bien lesté pour éviter les entrées d’air.

Un bon fourrage, c’est un fourrage récolté au bon moment, bien séché ou conservé, et protégé jusqu’au moment de la distribution. Ne pas négliger le stockage, c’est valoriser pleinement le travail du champ ! Cela vous permettra non seulement d’assurer la santé de vos animaux, mais aussi de maximiser la rentabilité de votre production.

Contact conseillers chambre d’agriculture du Lot

Laura GAUZIN – 06 25 76 26 27 – l.gauzin@lot.chambagri.fr

Yannick VERDIER – 06 87 78 38 44 – y.verdier@lot.chambagri.fr

Guillaume LOUSTAU – 07 86 63 96 33 – g.loustau@lot.chambagri.fr